Auch eine Steinhuder Traditionskneipe könnte zu den Verlierern gehören. Kerstin Schwartz-Kallendorf, tief im Ort verwurzelte Kneipenwirtin, spricht offen über ihr bisheriges Leben, das ihr gerade durch die Finger rinnt. Eben noch erfolgreiche selbstständige Gastronomin, jetzt auf Hartz IV angewiesen: Die Pandemie bedeutet nicht nur eine erzwungene Pause im Betrieb, sondern verändert auch privat alles.

Steinhude hat eine vielseitige Gastronomieszene – und „Karins Boot“ ist ein Teil davon. Die Kneipe liegt etwas versteckt an der Durchgangsstraße des Ortes. Hierhin verirren sich Touristen spontan daher eher selten. Man muss wissen, dass es das Haus gibt, um es gezielt aufzusuchen. Außer einer kleinen Hinweistafel am Straßenrand existiert keine Werbung im öffentlichen Raum. B-Lage würde man im Immobiliendeutsch wohl dazu sagen. Geheimtipp würden es hingegen wohl die Reiseführer nennen. Denn die Lokalität sieht genauso aus, wie sich ein Schriftsteller eine Steinhuder Kneipe vorstellen würde: Der Kneipenname verheißt tatsächlich das, was der Besucher im Inneren vorfindet. Den Tresen bildet ein umgebautes Boot, ein alter Schiffsrumpf, weiß gestrichen, auf dem in hellem Holz ein dicker Tresen wie eine große ovale Planke aufliegt.

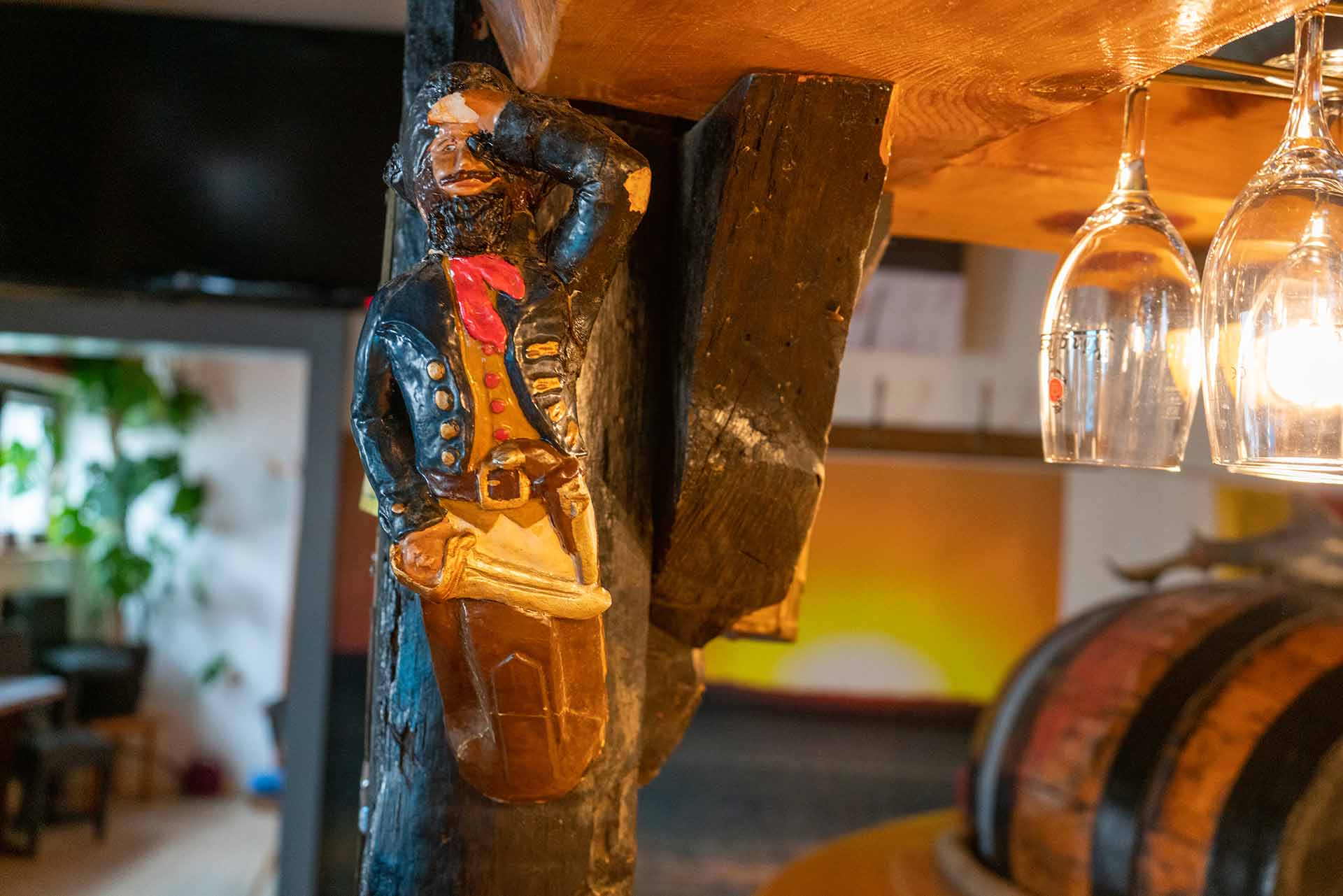

Rustikal, urig, gemütlich. So ließe sich der Eindruck auf einen Punkt bringen. Die Tische am Fenster sind aus Fässern gebaut, als ob sie ein Teil der Ladung des Schiffes wären. Messinggoldene Schiffsglocken hängen an den Holzverstrebungen, Fischernetze an der Decke. Über der Eingangstür thront ein Miniaturleuchtturm, der den Gästen abends den Weg leuchtet. In der Mitte des Boots, das von alten Barhockern mit Lehnen umringt ist, steht die Wirtin Kerstin Schwartz-Kallendorf. Seit 2014 hat die 38-Jährige hier das Ruder in der Hand. Navigiert wird mit Zapfhähnen und Gläsern.

Tradition zählt

Trotz unscheinbarer Lage könnte man sich „im Boot“, wie die Kneipe eigentlich nur genannt wird, über ausreichend Zuspruch nicht beschweren. Auf Laufkundschaft ist die Lokalität nicht angewiesen, denn die Klientel besteht überwiegend aus Stammgästen – und rekrutiert sich dazu aus den Steinhudern selbst. Karins Boot ist keine Touristenspelunke, hier sind vor allem die Einheimischen zuhause. Auf der Suche nach ureingesessenen Steinhudern, die Dinge übers „Meer“ erzählen könnten, von denen sonst niemand weiß, wäre Karins Boot eine der ersten Adressen. Das macht das Boot umso mehr zu einer authentischen Klause. Das schätzen auch die Frühstücksgäste, zu denen viele Geschäftsleute gehören, die auf einen Kaffee vorbeikommen. Genauer müsste man jedoch sagen: Hier waren die Einheimischen zuhause. Denn mit Corona ist alles anders geworden.

Die Örtlichkeit an sich gibt es schon länger, sie entstand irgendwann in den 60er Jahren. Zuletzt hieß sie Ratsstuben. So alt sind auch die inzwischen modernisierten Kegelbahnen, die sich hier befinden. Neben Hauptraum und Kegelbahnen wartet auch noch ein Kaminzimmer mit niedrigeren Tischen auf die Gäste. Durch die Küche geht es zur jüngst neu eingerichteten Lounge im Freien. Den Namen – Karin – hat die Kneipe von Schwartz-Kallendorfs Mutter geerbt … und auch das Holzboot heißt so.

An der Wand hängen Fotos aus älteren und neueren Zeiten, von den Spezialabenden, auf denen sich die Gäste wiederfinden können. Die Fototapete vom Wilhelmstein hinter dem Tresen vermittelt räumliche Tiefe, die Schaumburger Farben – Silber, Rot und Blau – hängen als Großflagge an der Decke des Kegelbereichs. Wunstorfer Gold und Blau ist strikt tabu – auf den Lokalpatriotismus lässt man nichts kommen. Auch ohne kernstädtische Erbfeindschaft ginge die Kombination schon allein deshalb nicht, weil man es als die Farben von Eintracht Braunschweig missinterpretieren könnte, wenn Hannover 96 spielt.

Außer für Fußball und Kegeln kommt man ansonsten vor allem zum Trinken ins „Boot“, das übrige kulinarische Angebot beschränkt sich auf Currywurst und Pommes frites.

Tod auf Raten

Vor Corona hätte es nicht besser laufen können. Fünf Köpfe stark war das Team um Kerstin Schwartz-Kallendorf, und es war ständig was los im „Boot“. Geöffnet war täglich, von 9 bis 12.30 Uhr und nachmittags wieder ab 16 Uhr – mit Open End.

Dort, wo normalerweise die Gäste sitzen, rund ums Holzboot auf Barhockern mit schwarzer Lederlehne, an den Fässerstehtischen am Fenster, im Nebenzimmer an den niederflurigen Tischen – dort herrscht nun Leere. Am 15. März 2020 musste Schwartz-Kallendorf zum ersten Mal schließen – der Lockdown war da. Von einem Tag auf den anderen war die Kneipe für die Öffentlichkeit dicht, Schwartz-Kallendorf „arbeitslos“. Abwarten gehört jedoch nicht zu ihrem Naturell – die Steinhuderin sah sich sofort nach einer alternativen Beschäftigung zur Überbrückung um. Schon am 1. April hatte sie einen Aushilfsjob an der Kasse eines örtlichen Supermarktes, auf 450-Euro-Basis.

Den Job behielt sie auch, als die Gastronomie nach dem Frühjahr wieder öffnete. Denn einerseits war ein Teil der Mitarbeiter nun verloren, und auch die Kundschaft kehrte nur langsam wieder ein. „Die Leute hatten Angst“, vermutet Schwartz-Kallendorf. Immerhin dreißig Gäste hätten nun maximal wieder bewirtet werden dürfen entsprechend der Räumlichkeiten – nur eine Handvoll kam. Außerdem schränken die neuen Hygieneregeln den Kneipenbetrieb auch an sich ein: „Mundschutz auf, Mundschutz ab“, bringt die Kneipenwirtin die herrschende Situation auf den Punkt. Nur an den Tischen durfte die Maske abgenommen werden, der gewohnte Klönschnack am Tresen war unterbunden. Pro Tisch durften nur Gäste aus zwei Haushalten sitzen. „Eine Kneipe ist ein sozialer Treffpunkt, das macht Kneipe aus. Und das war nicht erlaubt.“

Schwartz-Kallendorf öffnete daher nun nur noch am Wochenende, hielt den Betrieb nur mit lediglich zwei Aushilfen am Laufen und räumte unter der Woche im Supermarkt weiter Toilettenpapier und Nudeln in die Regale. „Ohne mein tolles Team hätte ich meine Selbstständigkeit nicht halten können“, sagt Schwartz-Kallendorf. Denn die 38-Jährige ist auch Mutter einer 9-jährigen Tochter – alleinerziehend. Von ihrem Mann lebt sie seit Anfang des Jahres getrennt. Aber Kinderbetreuungszeiten und Kneipenzeiten sind keine natürlichen Verbündeten. Das kam bei den Stammkunden nicht gut an. Ihre Gäste hätten ihren familiären Hintergrund nicht verstanden, erzählt Schwartz-Kallendorf. Man nahm ihr übel, dass sie wochentags nicht mehr öffnete „Du sitzt doch im Supermarkt an der Kasse, dann kannst du doch auch in der Woche am Tresen stehen“, bekam sie einmal zu hören. Es war nicht flapsig gemeint.

Auch „Oh, was machst du denn hier?“ waren im ersten Monat mehrmals am Tag die Reaktionen im Supermarkt. Man kennt sie im Ort. Aber mit Kind und ohne Mitarbeiter eine Kneipe zu führen wie früher, das funktioniert nicht. „Es ist eine neue Lebenssituation, die ich vorher nicht hatte“, sagt Schwartz-Kallendorf. Die Besucherzahl ging noch weiter zurück. „Jetzt trinken die Leute zu Hause“, ist sie sich sicher. Im Herbst 2020 war dann mit dem „Lockdown light“ auch das Wenige am Wochenende wieder zu Ende.

Auf dem Trockenen

Der Nebenjob linderte die finanziellen Nöte, doch auch mit Überstunden reichte es nicht, um eine längere Durststrecke zu überstehen. Die Einnahmen gingen komplett für die in der Kneipe weiterlaufenden Nebenkosten drauf. Lieferantenverträge und Versicherungen etwa lassen sich nicht einfach pausieren, wenn der Betrieb erzwungenermaßen ruht. Auch der Handtuchspenderservice für die Toiletten und die Leasingfirma für den Kaffeeautomaten möchte weiter Geld sehen.

Lockdown ist kein „Urlaub“ für die Gastronomen, mit ein wenig Jahresumsatzeinbuße, während der Staat im Hintergrund die laufenden Rechnungen begleicht. Am Beispiel von Kerstin Schwartz-Kallendorf sieht man, wie diese Vorstellung an der Realität vorbeigeht. Die Verträge laufen weiter, und Personalkosten werden in einem Ein-Frau-Betrieb auch nicht eingespart. Die Pacht hat Schwartz-Kallendorf seit dem Frühjahr nicht mehr bezahlen können. Der Verpächter ist sehr kulant, das Verhältnis sei gut, doch die Miete ist nur gestundet. Seit März sammeln sich somit die Mietrückstände an.

Die staatlichen Hilfen waren keine: Die 3.000 Euro Soforthilfe im März waren ein Tropfen auf den heißen Stein – und die Überbrückungshilfe wurde im August ausgezahlt – ein Quartal später. Beantragt hatte sie Schwartz-Kallendorf im April. Die Überbrückungshilfe konnte zudem nur über den Steuerberater beantragt werden. Auch der kostete wieder Geld. „3.000 Euro sind ein Witz“, sagt Schwartz-Kallendorf. Das, was an staatlichen Hilfen kommt, wird von den laufenden Kosten vollständig verschlungen – somit musste sie auch eigenes Geld dazuschießen. „Das ist ganz normal, dass man auch mal privates Geld in sein Geschäft stecken muss“, beschwichtigt die Steinhuderin. Durch das Geschäft vorher habe man natürlich auch gut verdient. „Ich kann mich auch mal fünf Monate zurücknehmen, das ist auch nicht schlimm“, sagt sie. Doch die fünf Monate sind lange vorbei, und bei knapp 2.000 Euro weiterlaufenden monatlichen Fixkosten sind die Reserven irgendwann erschöpft. Sogar ein Vollstreckungsbescheid flatterte schon ins Haus: Von der GEMA wegen ein paar hundert Euro Rückstand, der wohl nur wegen eines Buchungsfehlers entstand. Die Stadt hilft ebenfalls nur im kleinen Rahmen: Für Steinhude wurde für 2020 der kommunale Fremdenverkehrsbeitrag ausgesetzt – den sonst alle Unternehmer zahlen, die vom Tourismus profitieren oder profitieren könnten. 500 Euro spart ihr das im Jahr.

Verzweiflung

Der Tiefpunkt war allerdings erreicht, als die Redewendung Wirklichkeit und das Wasser tatsächlich abgestellt wurde, weil die Nebenkosten den Versorger nicht erreicht hatten. Als Schwartz-Kallendorf sich in ihrer eigenen Kneipe nicht einmal mehr selbst einen Kaffee kochen konnte, versagten die Nerven, sie brach innerlich zusammen.

Das Ventil für solche Fälle, der persönliche Rettungsanker, war ihr ebenfalls abhandengekommen. Denn wenn sie Sorgen und Probleme hat und „abschalten“ will, fährt sie gern einfach ziellos auf die Autobahn und dreht das Radio laut auf. „Ich habe es schon mal bis kurz vor Hamburg geschafft und bin dann erst umgekehrt“, grinst sie über diese Form des Stressabbaus. „Danach kann ich wieder klar denken.“ Aber ihren Opel Signum hatte sie schon im Sommer verkauft, um weiteres Geld für den Erhalt der Kneipe zusammenzubekommen.

Ihr letzter Zufluchtsort blieb ihr jedoch nicht versperrt, sie lieh sich von Freunden einen BMW und fuhr abends los. Auf der Autobahn ging ihr alles Mögliche durch den Kopf, doch der gesperrte Wasseranschluss überlagerte alles, berichtet Schwartz-Kallendorf über ihre Fahrt. Verzweiflung sei aufgekommen. Alles, was sie sich irgendwie erarbeitet hatte, war weg. Die Bonität im Keller. Die weiteren Möglichkeiten begrenzt. Statt der erhofften Krisenbewältigung auf Rädern gab es dieses Mal einen dunklen Moment. „Wenn ich da nicht meine Tochter vor Augen gehabt hätte …“ Sie lässt den Satz unvollendet.

Kaum dass die Rückblende verdaut ist, sitzt ihr schon wieder der Schalk im Nacken: „Wenn das meine Freunde lesen, die mir das Auto geliehen haben … das krieg ich nie wieder“, sagt sie lachend. Aber man spürt, dass es kein Lachen aus vollem Herzen ist.

Von klein auf hinterm Tresen

„Ich bin ein Kneipenkind“, sagt Kerstin Schwartz-Kallendorf über sich selbst. Die gebürtige Steinhuderin ist im elterlichen Betrieb groß geworden – und bis heute im Kneipenumfeld geblieben. „Ich roch immer nach Qualm oder Pommes“, lacht sie, auf ihre Schulzeit zurückblickend. Einen leichten Stand hatte sie dadurch vor allem bei den Klassenkameraden nicht, die sprichwörtlich die Nase rümpften. Sozialer Status lässt sich als Tochter einer Kneipenwirtin nicht leicht aufbauen.

Kneipenkind ist immer scheiße

In der Kneipe hat sie immer mitgeholfen. Auch zwei Ausbildungen, zur Malerin und Lackiererin sowie zur Einzelhandelskauffrau, haben sie nicht von der Gastronomie lösen können. Früher stand sie mit der Mutter in der Hafenklause, an der Badeinsel, vor knapp sieben Jahren kam dann „Karins Boot“ – eröffnet am 4.4.2014. Der Generationenwechsel vollzog sich schleichend: Obwohl die Kneipe offiziell weiterhin den Namen der Mutter trägt, zog Tochter Kerstin als Geschäftsführerin von Anfang an die Fäden am neuen Standort. 2016 übernahm Schwartz-Kallendorf dann komplett. Auf dem neuen Werbeschild am Straßenrand kann es der aufmerksame Beobachter erkennen: Hier steht tatsächlich schon „Kerstins Boot“ auf der Tafel. „Irgendwann wollte sie es sowieso ändern“, sagt Schwartz-Kallendorf, die Kneipe soll irgendwann nur noch „Das Boot“ heißen. Anders wird es ohnehin kaum genannt. „Wir gehen ins Boot“, lautet der typischerweise genutzte Satz, wenn man sich auf den Weg macht zur Großenheidorner Straße 2.

Viel geändert am Konzept hat sich mit dem Generationenwechsel nicht, und aus dem Foto im Bullauge an der Wand schaut weiterhin die Mutter auf die Gäste herab, aber es kam buchstäblich frischer Wind in die Kneipe: Schwartz-Kallendorf führte ein morgendliches Rauchverbot ein. Das Hauptinterieur, der Bootstresen, wurde erst im vergangenen März abgeschliffen und neu lackiert.

Das ist Familie

Schwartz-Kallendorfs offene Art ist ansteckend, und dafür lieben sie auch ihre Gäste. Es gebe solche und solche Kneipen, erzählt eine ihrer Freundinnen. Und Kerstins Boot zähle zur positiv gemeinten Kategorie. Die Aktionen und der Zusammenhalt machten ihre Kneipe aus. Die Steinhuder Wirtin steckt Herz und Seele in ihren Betrieb, der über Flair und Getränkeausschank hinausgeht. Da werden Ausflüge mit den Stammgästen unternommen, zum Schützenfest ist man Bürgerquartier – es herrscht Wohnzimmeratmosphäre.

Den Zeitenwandel sieht auch Schwartz-Kallendorf. Dass die Kneipenkultur am Aussterben ist, da macht sie sich keine Illusionen: „Als ich angefangen habe, war mir schon klar, dass es das ‚Boot‘ in einem Jahrzehnt vielleicht nicht mehr geben könnte“, erzählt sie, „zehn oder fünfzehn Jahre wird die Kneipe wohl noch laufen.“ Die Kneipe als sozialer Treffpunkt spiele eine immer kleinere Rolle in der Gesellschaft. „Das hört auf.“ Dass das endgültige Aus aber nun so schnell kommen könnte, das hätte sie niemals gedacht.

Von der Selbstständigkeit zum Amt

Wie ihr persönlich zumute ist, sie sich privat gibt, da lässt sich die Bootswirtin nicht in die Karten schauen. Das gelte grundsätzlich in der Gastronomie, erzählt Schwartz-Kallendorf: „Immer lächeln, auch wenn einem eigentlich emotional ganz anders zumute ist.“ Doch in unserem Gespräch kommen die Karten offen auf den Tisch. Denn mit dem erneuten Herunterfahren der Gastronomie im Herbst kam der nächst Tiefschlag: Sie, die erfolgreiche selbstständige Unternehmerin, ist nun auf „Hartz IV“ angewiesen. „Ich wusste nicht mehr, wie ich die Krankenkasse bezahlen sollte.“ Der Verdienst im Supermarkt floss komplett in die Kneipen-Fixkosten.

Die Fallhöhe ist groß, das Annehmen von Hilfe fällt ihr nicht leicht. Sie war nun zum ersten Mal in ihrem Leben beim Arbeitsamt. „Das ist krass, wenn man vorher immer Geld verdient hat.“ Das Arbeitslosengeld II gibt nun die Sicherheit, dass wenigstens die private Miete bezahlt wird. Doch auch bis zum Bewilligungsbescheid war es ein Kampf. Drei Monate dauerte es, bis Ende November erstmals Geld floss. Von der angeblich nun unbürokratischen Hilfe in Coronazeiten habe sie im Jobcenter nicht viel erlebt, berichtet sie. Stattdessen hatte sie 26 Seiten Formulare auszufüllen – und etwa auf Fragen wie jene zu antworten, warum sie noch nicht von ihrem Mann geschieden sei.

Da merkt man, man ist allein

Die Selbstständigkeit bedeutete auch ein gutes Stück finanzielle Sorglosigkeit. Die ist nun erstmals verschwunden. Der jährliche 10-tägige Kroatienurlaub und neuerdings der Flug nach Disneyland mit Kind – und Freundinnen und deren Kinder – war gesetzt, das Einladen des Freundeskreises zum Essen Normalität. Das wirkt nun wie etwas aus lange vergangenen Tagen. Schon der Alltag macht Probleme. „Über Geld wurde nicht nachgedacht, es war einfach da“, sagt Schwartz-Kallendorf. So überheblich, wie es klingt, meint sie es nicht. Sie sagt es zur Erklärung, um das neue Gefühl zu vermitteln: Plötzlich sieht man sich damit konfrontiert, dass der eigene Kühlschrank leer ist – und kein Geld mehr da zum Einkaufen. „Da merkt man, man ist allein.“

Normalerweise sei sie immer fröhlich, jetzt gibt es immer wieder Phasen, wo sie sich selbst nicht mehr erkennt. Es ist schwer nachzuvollziehen, wie die Steinhuderin unter diesen Umständen überhaupt noch ihren Humor und ihre Fröhlichkeit bewahren kann, die sie weiter versprüht. „Ich bin eben ein fröhlicher Mensch“, sagt sie, und in allen anderen Fällen hilft ihre Professionalität dabei, den Schein zu wahren: „Egal, was du für ’ne Laune hast – du musst freundlich sein.“ Auch das kennt sie in der Gastronomie von klein auf.

Doch nicht alles kann dies abfangen. Einmal kommen ihr die Tränen, als die Sprache auf ihre Tochter kommt. Denn nun muss sie immer öfter Nein sagen, wenn ihr Kind sich etwas wünscht. Der Schuhkauf – neue Sportschuhe für die Schule – gelang nur mit Unterstützung aus dem Freundeskreis. „Ich musste noch nie sagen: ‚Ich kann dir keine Schuhe kaufen.‘“ Das anzunehmen sei ein ganz komisches Gefühl, die Hilfe musste ihr aufgedrängt werden. Die Freundin schleppte sie förmlich ins Schuhgeschäft mit.

Ich als Mutter bin völlig überfordert, meinem Kind irgendwas in Deutsch beizubringen

Die Tochter bekommt alles mit, sie registriert die Veränderungen bei der Mutter. „Meine Tochter weiß, dass es mir schlecht geht.“ Das Privatleben leidet sowieso schon, alle würden leiden. Auch den Kindern fehlten die sozialen Kontakte, und sie als Mutter sei völlig überfordert, wenn sie nun zu Hause auch noch den Lehrer spielen solle. „Du hast keinen Kopf für irgendwas und sollst jetzt dein Kind unterrichten. Das wird einfach vorausgesetzt.“ Die Tochter sei dann genervt, dann sei sie wieder genervt. Ein Teufelskreis.

Verheimlichen lässt sich vor dem Kind auch nicht, dass die Freunde Essen vorbeibringen, weil das Geld zu knapp ist. Das sei für sie selbst schon schlimm genug: „ich bin nicht der Mensch, der nach Hilfe fragt, eigentlich gebe ich viel lieber“, sagt sie. Deswegen hätten ihr Freunde Essen auch einfach vor die Tür gestellt, weil sie genau wussten, dass sie es sonst wohl abgelehnt hätte. Es erdrückt sie innerlich, und doch ist sie dankbar für die Hilfe, trotz schlechtem Gewissen.

Die psychische Belastung wurde zur körperlichen: „Ich habe fünfzehn Kilo verloren in dieser Zeit, das ist schon Hardcore“, sagt sie. Hätte sie ihre Freunde nicht gehabt, die ihr Essen vorbeigebracht hätten – sie hätte nichts gehabt. Auch ihr von ihr getrennt lebender Mann unterstützte sie. Den sozialen Abstieg hat sie noch nicht verarbeitet – sie schiebt es vor sich her. „Wenn ich mich mit dem Thema befasse, geht es mir schlecht. Ich will nicht darüber nachdenken.“ Dabei geht es nicht darum, dass die Gesellschaft denken könnte, dass sie sozial abgerutscht ist, sondern es ist die Situation an sich, die belastet. „Ich geh auch putzen, das ist mir egal.“ Das Halten des Lebensstandards macht am meisten Sorge. „Die Wohnung, 800 Euro warm, war vorher kein Thema – jetzt als Hartz-IV-Empfänger ist es nicht so wirklich prall.“

Motorisiert ist sie inzwischen wieder, ganz ohne Auto geht es nicht. Nun fährt sie einen Lupo. Halt hat sie etwas gefunden bei manchen Steinhuder Gastronomiekollegen, die unkompliziert halfen. Im ersten Lockdown drehte sie ein emotionales Video – auch, um Kontakt zu den Kunden zu halten – doch wildfremde Leute sammelten plötzlich Geld für sie. Enttäuscht ist sie dagegen von vielen Stammgästen. Eine Handvoll hätte sich erkundigt, den meisten sei die Situation ihrer Wirtin jedoch egal gewesen. Bei der Frage, was sie sich von ihnen gewünscht hätte, bricht ihr die Stimme. „Dass sie mal gefragt hätten, ob meine Tochter etwas zu essen hat“, sagt sie schließlich.

Alternativensuche

Die im Frühjahr und Sommer verlorenen Stammkunden kamen nicht wieder. Ein großer Teil der Frühstückskunden hat sich nicht mehr gemeldet. „Ich hatte das vorher immer als familiär eingeschätzt.“ Sie hat sich geirrt. Schwartz-Kallendorf versucht, das Beste aus der Situation zu machen, und passt sich an. Hinter der Kneipe wurde eine Lounge als Außenbereich errichtet, mit gemütlichen Ecken, ebenfalls viel Flair – und einem Heizpilz.

Doch als alles fertig war, das Wasser wieder lief und die Gäste hätten kommen können – kam die nächste Schließungsverfügung. Die Gastronomie wurde wieder dichtgemacht. Das sei das eigentlich Frustrierende, sagt die Wirtin: Sobald man sich berappelt habe, komme die nächste Katastrophe. Perspektivisch planen könne sie nicht mehr. Probleme aus unternehmerischen Fehlern könne man korrigieren, aber bei Corona habe man nichts selbst in der Hand.

Über einen Außer-Haus-Service hat sie kurz nachgedacht, den Gedanken aber schnell wieder verworfen. Einerseits ist die Steinhuderin Realistin genug, um zu wissen, dass sie nicht zu den ersten Anlaufstellen gehört, wenn es um Essenslieferungen geht. Keiner käme von sich aus auf die Idee, auf der Suche nach gastronomischen Finessen in einer Kneipe zu ordern. Außerdem möchte Schwartz-Kallendorf von Gästen auch keine Almosen, niemanden, der aus Mitleid eine Currywurst bestellt. Andererseits kommt dazu, dass viele potentielle Kunden nun in Kurzarbeit stecken – und auch hier das Geld nicht mehr so locker sitzt.

Ich warte darauf, dass ich endlich wieder normal arbeiten darf

Im Frühjahr konnte sie es sich noch nicht vorstellen, wie es nun aussieht. Auch jetzt wagt sie eigentlich noch keine Prognose: „Ich weiß es auch jetzt noch nicht, wo die Reise hingeht.“ Die Hoffnung hält aufrecht. Wenn sie im Frühjahr 2020 gewusst hätte, dass es zum Ende des Jahres wieder losgeht, dann hätte sie sofort aufgegeben und zugeschlossen, sagt sie ohne ein Zögern. „Dann hätte ich mir viele Schulden erspart.“

Erst vor einem Jahr hatte sie sich ihren Bausparvertrag auszahlen lassen und in die Modernisierung der Kegelbahnen investiert, die gesamte Elektronik wurde für 8.000 Euro neu gezogen. Die Bahnen waren im Frühjahr ausgebucht, auch weil die Wunstorfer Kegler nach Steinhude auswichen, als die letzte Kegelbahn in der Kernstadt unter dem Hallenbad aufgegeben wurde. Dann kam die Corona-Schließungsverfügung. Als zweites Standbein hatte sie in dieser Zeit auch die Gastronomie im Steinhuder Schützenheim zum April 2020 übernommen – und konnte gar nicht erst öffnen.

Auch in ihrer jetzigen Situation denkt sie trotzdem eher an die Allgemeinheit als an sich selbst: „Dass Kneipen und Diskotheken geschlossen wurden, ist richtig“, sagt sie in voller Überzeugung. Hier kann sie sich während der Lockdowns auch keine andere Lösung vorstellen, das sei alles nachvollziehbar. Bei Kosmetikern, Tätowierern und Nagelstudios fällt ihr das etwas schwerer: „Totaler Schwachsinn“, lautet das Statement.

Schwartz-Kallendorf hofft, dass sie bald wieder wie früher arbeiten kann. „So schnell wie möglich wieder öffnen und Geld verdienen.“ Angenommen, sie könnte dann wie in Vor-Corona-Zeiten wirtschaften, wäre sie nach einem halben bis einem Jahr finanziell wieder im grünen Bereich. Aber auch wenige Gäste und eine allmähliche Normalisierung wären zumindest einmal ein Anfang. Denn die Steinhuderin war immer selbstständig und möchte es bleiben. In eine abhängige Beschäftigung wechseln könnte sie sogar sofort, der Supermarkt hat ihr eine Festanstellung angeboten. Doch das ist keine Option. „Ich kann nicht irgendwo als Angestellter arbeiten“, sagt sie, „das ist nicht das, was ich machen möchte.“

Optimismus im Düsteren

Der Worst Case für „Karins Boot“ wäre, wenn sich herausstellt, dass es im Januar und Februar weitergeht wie bisher. „Dann ist es vorbei“, sagt Kerstin Schwartz-Kallendorf nach einer langen Pause, „dann muss ich die Notbremse ziehen.“ Ein fixes Datum für die Entscheidung hat sie sich nicht gesetzt, doch irgendwann zum neuen Jahr wird sie fallen. Die Kneipe wäre dann Geschichte, die generationenübergreifende Traditionslinie gebrochen. Es wäre ein Zusperren mit Wehmut, bei all der Kraft, Kreativität und Energie, die hineingesteckt wurde. Mit der Schließung entfiele auch das „Wohnzimmer“ für sie, der Freundeskreis und die Gäste. „Kerstin ist das Leben“, sagen die Freunde über die Kneipe als soziale Anlaufstelle. Nicht die Freundschaften, aber die durch die Kneipe am Laufen gehaltene Gemeinschaft aus Gästen, Stammgästen und Freunden würde zerbrechen.

Bis März oder April schaffe ich nicht

Trotz allen Wandels und aller Unwägbarkeiten sieht Schwartz-Kallendorf positiv in die Zukunft. Wenn sich eine Tür schließe, gehe eine andere auf. Das gelte auch für sie. „Ich finde immer eine Arbeit“, sagt sie zuversichtlich. Finanziell hält sie sich weiter knapp über der Wasserlinie. Auch ihr Seelenheil sieht sie durch die wirtschaftlichen Einschnitte nicht dauerhaft gefährdet: „Das ist nicht weg, es kommt auch immer wieder“, ist sie sich sicher, sie, die sonst eigentlich immer fröhlich ist. „Ich habe meine Freunde. Und das darf man in dieser Zeit nicht unterschätzen.“

Ganz aufgeben kommt für die „Bootsinhaberin“ sowieso nicht in Frage: Ein Plan B wird bereits verfolgt, aus dem „Boot“ könnte letztlich etwas ganz anderes werden, die Umstrukturierungsvorbereitungen laufen. Auch am Vereinsheim hält Schwartz-Kallendorf fest. In all den Umwälzungen kann sie auch immer noch das Gute entdecken: Viele hätten sich in den vergangenen Monaten auch angeboten. „Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid“, hörte sie nicht nur einmal. Auch neue Kontakte sind entstanden. „Ich hab auch neue Freunde dazugewonnen, von denen ich vorher nicht dachte, dass sie jemals ein Wort mit mir reden würden.“ Und wenn es nur das gemeinsame Trinken eines Kaffees oder das Führen eines Gesprächs ist – „man ist doch nie ganz allein“

Diese Reportage war Titelgeschichte in Auepost #15 (01/2021).

Schreibe einen Kommentar